झारखंड के धनबाद व बोकारो जैसे व्यापक कोयला खनन क्षेत्र वाले जिले में पर्यावरण सखियों ने वायु गुणवत्ता की निगरानी की और वैसे हॉटस्पॉट की पहचान की, जहां की वायु गुणवत्ता अत्यधिक खराब है। पर्यावरण सखियों द्वारा चिह्नित किये गए ऐसे 26 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट में स्वास्थ्य केंद्र, आंगनाबड़ी, सामुदायिक भवन व तालाब शामिल हैं।

निधि जम्वाल की रिपोर्ट

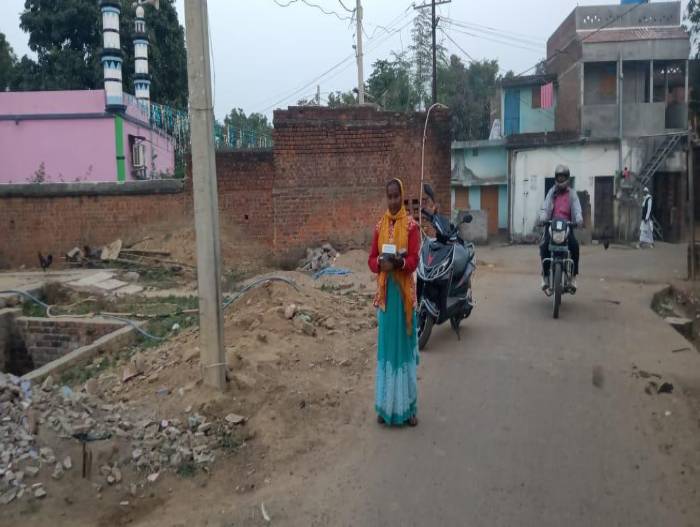

सुषमा देवी को अक्सर झारखंड के धनबाद कोयला खनन क्षेत्र के अपने गांव पारजोरिया व उसके आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर आते-जाते दिखती हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने के तुंरत बाद उनकी शादी कर दी गई थी। जीवन के किशोर उम्र में पारिवारिक जिम्मेवारियों में बंधी सुषमा देवी अब अपने इलाके की हवा की गुणवत्ता की निगरानी और वायु प्रदूषण के आंकड़े जुटाने व उनका दस्तावेजीकरण करने में लगी हैं। सुषमा देवी दो बेटों की मां हैं और पारिवारिक जिम्मेवारी से अतिरिक्त यह उनकी सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेवारी भी है।

सुषमा एक पर्यावरण सखी हैं और इस रूप में वे यह काम कर रही है। भारत के खनिज संपन्न पूर्वी राज्य झारखंड के धनबाद व बोाकरो जिले में वायु प्रदूषण व हवा की गुणवत्ता को दर्ज करने की एक अनूठी पहल में उनके जैसे नौ अन्य महिलाएं शामिल हैं। यहां यह उल्लखनीय है कि धनबाद और बोकारो व्यापक कोयला खनन क्षेत्र वाले जिले हैं।

पोर्टेबल एयर क्वाइलिटी मॉनिटर का उपयोग करने वाली इन 10 महिलाओं ने 26 वायु पद्रूषण हॉटस्पॉट की पहचान की है। इन महिलाओं ने दोनों जिलों में 10 पंचायतों में हवा की गुणवत्ता का बॉटम अप डेटा जुटाया व तैयार किया है। इन्होंने स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं की मैपिंग (मानचित्रण) भी की है और स्वास्थ्य प्रणालियों की कमियों को पहचाना है।

इनके जमीनी अध्ययन को हाल में एक रिपोर्ट का रूप दिया गया है, जिसे “स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर प्रभाव: ग्रामीण झारखंड में जमीनी स्तर की महिला नेतृत्वकर्ताओं के नेतृत्व में पड़ोस स्तर का अध्ययन” नाम दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था असर और रांची स्थित संस्था देशज अभिक्रम की साझा पहल पर यह अध्ययन व रिपोर्ट तैयार किया गया है।

सुषमा देवी घरेलू जिम्मेवारी के साथ हवा के प्रदूषण के स्तर को चिह्नित कर अपना सामाजिक दायित्व निभा रही हैं।

सुषमा ने इस संवाददाता को बताया, “जब हमने गांव व उसके आसपास वायु गुणवत्ता की निगरानी शुरू की तो हमने पाया कि सबसे प्रदूषित स्थानों में कुछ आंगनबाड़ी केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में बहुत सारे छोटे बच्चे पूरा दिन गुजारते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र पर बीमार लोगों की लगातार भीड़ रहती है। बच्चे और बीमार दोनों पहले से ही स्वास्थ्य खतरों को लेकर संवेदनशील होते हैं और फिर उन्हें प्रदूषित हवा से जूझना होता है”।

वे कहती हैं, “कोयला क्षेत्र में रहने के कारण हम जानते हैं कि यहां की हवा प्रदूषित है। हर जगह काली धूल है। पर, यह पहली बार है जब हमने इसकी मानिटरिंग की है और इसे मापा है। अब हम यह जानते हैं कि हमारी हवा की गुणवत्ता कितनी खराब है”।

यह साझा अध्ययन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करके और उनकी सहभागिता के जरिये वायु प्रदूषण की निगरानी करने व आंकड़े एकत्र करने का एक दुर्लभ प्रयास है।

वायु गुणवत्ता निगरानी में शहरी बनाम ग्रामीण पूर्वाग्रह

भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है, जहाँ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 (PM2.5) का स्तर बहुत अधिक है (पीएम 2.5 का मतलब है कि साँस के साथ अंदर जाने वाले महीन कण, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है)। ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और हृदय रोग, अस्थमा और कम वजन वाले बच्चों के जोखिम को बढ़ाते हैं। लेकिन देश में वायु प्रदूषण के बारे में ज़्यादातर डेटा शहरी है और कुछ शहरों तक ही सीमित है।

नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट (सीएसइ) के विश्लेषण से यह पता चला कि भारत के 4041 जनगणना शहरों और कस्बों में से केवल 12 प्रतिशत में वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली है। इनमें केवल 200 शहर सभी प्रमुख प्रदूषण मानकों की निगरानी करते हैं।

जुलाई 2023 में जारी सीएसइ के विश्लेषण में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि देश की लगभग 47 प्रतिशत आबादी वायु गुणवत्ता निगरानी ग्रिड (मैनुअल और रियल टाइम संयुक्त) के अधिकतम दायरे से बाहर है, जबकि 62 प्रतिशत प्रतिशत आबादी रियल टाइम निगरानी नेटवर्क से बाहर है।

सीएसइ ने बताया है कि मौजूदा निगरानी नेटवर्क को अपर्याप्त डेटा उत्पादन, डेटा की पूर्णता की कमी और निगरानी के खराब गुणवत्ता नियंत्रण की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा शहरी निगरानी ग्रिड कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है और अन्य क्षेत्रों में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां कोई निगरानी नहीं है।

एनवायरोकैटालिस्ट्स के संस्थापक और लीड विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा, “झारखंड में ग्रामीण महिलाओं द्वारा वायु गुणवत्ता की निगरानी का काम सराहनीय है। यह स्थानीय समुदायों को स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों में शामिल करने का एक तरीका है, जो उन्हें सीधे प्रभावित करते हैं।”

दीपमाला देवी पोर्टेबल वायु प्रदूषण नापने की मशीन के साथ।

दहिया का मानना है कि इन महिलाओं द्वारा शोध पद्धति और डेटा संग्रह को और भी बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी की स्थिति के अनुसार यह एक अच्छा आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “यह देश के ग्रामीण इलाकों में वायु गुणवत्ता की बेहतर जन-केंद्रित और कार्रवाई-उन्मुख निगरानी की मांग पैदा करने के काम को आगे बढ़ा सकता है।”

समुदाय की महिलाओं द्वारा किया गया यह अध्ययन वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर शोध के तकनीकी, टॉप डाउन मॉडल से अलग है। यह स्थानीय स्तर पर समस्या, उसके लक्षण, प्रभाव और समाधान के लिए सामुदायिक दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह अध्ययन इस मुद्दे की अकादमिक समझ और समुदायों द्वारा इसे कैसे समझा जाता है और इससे कैसे जुड़ा जाता है, के बीच की खाई को पाटता है।

ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक पर्यावरण सखी ने पंचायत के 2-3 गांवों में और उसके आसपास के विभिन्न स्थानों से डेटा एकत्र किया। उन्होंने वायु प्रदूषण के 26 हॉटस्पॉट की पहचान की, जिनमें सभी मानचित्रण स्थलों में से सबसे अधिक औसत पीएम2.5 और पीएम10 रीडिंग थी। इन पर्यावरण सखियों ने पीएम2.5 और पीएम10 पर अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक तब डेटा संग्रहित किया, जब इस दौरान गंगा के मैदानी हिस्सों में वायु प्रदूषण अधिक था।

ऐसा करने से पहले, इन्हें पोर्टेबल मॉनिटरिंग डिवाइस को संभालने और वायु गुणवत्ता की निगरानी और रिकॉर्ड करने और वायु प्रदूषण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

महिलाओं ने सामुदायिक शोध पद्धति का पालन किया। उन्होंने शोध उपकरणों को सह.डिजाइन किया और अपने-अपने क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को ट्रैक करने के लिए तीन चरण की प्रक्रिया का पालन किया। उन्होंने वायु प्रदूषण के बारे में लोगों की धारणाओं को रिकॉर्ड किया, प्रदूषण के स्रोत और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव का पता लगाने की कोशिश की और इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति स्वास्थ्य प्रणाली की प्रतिक्रियाशीलता की तीव्रता की जांच की।

इनके जांच निष्कर्षों से पता चला कि बोकारो में बोडिया दक्षिण और जरीडीह साउथ पंचायत, धनबाद में हथुडीह और पाडुगोरा पंचायत में स्थित स्थल अन्य स्थानों की तुलना में अधिक प्रदूषित थे।

इन पंचायतों में कम से कम एक हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए जहां पीएम2.5 की बहुत गंभीर सांद्रता दर्ज की गई, जो 200 से अधिक या उसके करीब थी। बोकारो के बोडिया दक्षिण पंचायत के सभी तीन स्थानों बाजार, मुख्य सड़क और कोलियरी में पीएम2.5 का स्तर 200 से अधिक दर्ज किया गया।

धनबाद के हथुडीहा में, एक आंगनवाड़ी केंद्र में औसत पीएम 10 का स्तर 290 तक पहुंच गया और पीएम 2.5 का स्तर 174 (नवंबर 2022 में) था; और आंगनवाड़ी के सामने पीएम 10 का स्तर 365 और पीएम 2.5 का स्तर 212 (दिसंबर 2022 में) था।

एक कोयला खनन क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जांच करती बोकारो जिले की रेखा देवी।

0-30 के बीच के पीएम2.5 को ‘अच्छा’, 31-60 को ‘संतोषजनक’, 61-90 को ‘मध्यम’, 91-120 को ‘खराब’, 121-250 को ‘बहुत खराब’ और 250 से अधिक पीएम2.5 को ‘गंभीर’ माना जाता है।

पीएम10 के 0-50 के बीच का स्तर ‘अच्छा’, 51-100 को ‘संतोषजनक’, 101-250 को ‘मध्यम’, 251-350 को ‘खराब’, 351-430 को ‘बहुत खराब’ और 430 से अधिक को ‘गंभीर’ माना जाता है।

बोकारो की पर्यावरण सखी रेखा देवी ने कहा, “वायु गुणवत्ता के आंकड़ों ने हमें सशक्त बनाया है। अब हम अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों से पूछने में संकोच नहीं करते।”

पर्यावरण सखियों द्वारा 10 पंचायत में चिह्नित किए गए 26 वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट वैसी जगहें हैं बच्चे, महिलाएं व बीमार व्यक्ति अत्यधिक समय गुजारते हैं।

इस डेटा संग्रह के दौरान ग्रामीणों के साथ केंद्रित समूह चर्चा के दौरान, लगभग 80 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में प्रदूषण का कारण खनन, कोयले के परिवहन, बिजली संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन, खराब अपशिष्ट प्रबंधन और कोयले के चूल्हे पर खाना पकाने के कारण होने वाला धूल प्रदूषण है।

स्वास्थ्य सेवाओं का मानचित्रण (मैपिंग)

पर्यावरण सखियों ने अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों का मानचित्रण किया। उन्होंने गांवों और उनके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला अस्पतालों के बीच की दूरी दर्ज की।

इस प्रक्रिया में उन्होंने धनबाद में पाया कि पीएचसी और गांव के बीच औसत दूरी 1 किमी से 4 किमी के बीच थी। गांव और सीएचसी के बीच औसत दूरी 14 से 18 किमी के बीच थी, जबकि गांव और जिला अस्पताल (सदर अस्पताल) के बीच की दूरी 21 से 28 किमी के बीच थी।

वहीं, बोकारो में दूरियां और अधिक दर्ज की गईं। गांव से पीएचसी की औसत दूरी पांच किमी से 16 किमी के बीच थी। गांवों से सीएचसी की औसत दूरी तीन किमी से 13 किमी के बीच थी और जिला अस्पताल (सदर अस्पताल) की दूरी 40 से 45 किमी के बीच दर्ज की गई।

(निधि जम्वाल मुंबई स्थित एक पत्रकार हैं, जो पर्यावरण, जलवायु और ग्रामीण मुद्दों पर रिपोर्ट करती हैं।)